‘हम’ की शक्ति पहचानें, जिनशासन को महकाएँ

आध्यात्मिक जगत में ‘मैं’ का विराट स्वरूप है ‘हम’

‘हम’ अर्थात अपनापन, ‘हम’ अर्थात एकता।

‘हम’ अर्थात ‘वासुधैव कुटुंबकम’। ‘हम’ अर्थात समस्त आत्माएं।

जहाँ ‘हम’ हैं, वहाँ ‘मैं’ का समर्पण हो जाता है।

जहां ‘हम’ है वहां संगठन है। जहां ‘हम’ हैं वहाँ संघ है।

‘संघे शक्ति कलीयुगे’।

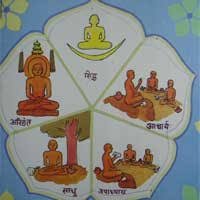

नन्दी सूत्र में संघ को नगर, चक्र, रथ, सूर्य, चंद्र, पद्म सरोवर, समुद्र, सुमेरू आदि विशेषणों से अलंकृत किया है।

संघ की महिमा अपार है। आगमों में ‘णमो तित्थस्स’ के द्वारा साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका इन चार तीर्थ रूपी

संघ की महिमा को उजागर किया है। जिनशासन में ‘हम’ भावना का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है

कि मोक्ष मार्ग का साधक अपने स्व-कल्याण के साथ ही सभी के कल्याण की भावना रखे, इस हेतु स्वयं प्रभु

महावीर ने अपनी अंतिम देशना में उत्तराध्ययन सूत्र के ग्यारहवें अध्य्यन ‘अहुस्सूयपुज्जं’ में साधु के आचार का

वर्णन करते हुए इसकी अंतिम गाथा में कहा है-

‘तम्हा सुय महिट्ठिज्जा, उत्तमट्ठ गवेसये।

जेण अप्पाणं परं चेव, सिद्धिं सम्पाउणिज्जासि।।’

उपरोक्त गाथा द्वारा ‘हम’ भावना का महान आदर्श समग्र विश्व को अनुकरण हेतु उद्घोषित किया गया है।

‘हम’ की शक्ति सर्वोपरि – ‘व्यक्ति अकेला निर्बल होता है, संघ सबल होता मानें’ संघ समर्पणा गीत की सुंदर

पंक्तियाँ हमारा मार्ग प्रशस्त कर रही है, जिस प्रकार एक लकड़ी आसानी से तोड़ी जा सकती है लेकिन वही जब

समूह रूप में हो तो उसे तोड़ना दुस्सम्भव है, जिस प्रकार साधारण समझे जाने वाले सूत (धागे) जब साथ मिल

जाते हैं तो वह मजबूत रस्सी का रूप ले लेते हैं और बलशाली हस्ती को भी बांधकर रख सकते हैं, इसी प्रकार जब

हम संगठित हो जाते हैं तो दुस्सम्भव कार्य को भी संभव बना सकते हैं। जंगल में बलवान पशु भी समूह में रहे हुए

प्राणियों पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करता, वह उसी को अपना शिकार बनाता है जो समूह से अलग हो

जाते हैं। निर्बल से निर्बल भी संगठित होने पर सशक्त एवं सुरक्षित हो जाते हैं और कई बार ऐसा भी देखने में

आता है की निर्बलों की संगठित शक्ति के सामने अकेला बलवान भी हार जाता है। सैकड़ों मक्खियां मिलकर

बलशाली शेर को भी परेशान कर देती है, एकता का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत है ‘जाल में पँâसे कबूतरों और बहेलिये

की कहानी’

बहेलिये द्वारा बिछाये गए जाल में पँâसे कबूतर जब सिर्फ स्वयं की मुक्ति के लिए अलग-अलग प्रयास कर रहे थे

तो जाल में और अधिक उलझते जा रहे थे लेकिन जब अपने मुखिया की बात मानकर उन्होंने एकतापूर्वक एक

साथ अपने पंख फड़फड़ाये तो पूरा जाल लेकर आसमान में उड़ गए और बहेलिये के चंगुल से बच गए, यह है

एकता की शक्ति।लोकतंत्र में भी उन्हीं की बात मानी जाती है जो संगठित होते हैं, आज विश्व में वो ही शक्तिशाली एवं सुरक्षित हैं

जो एकजुट हैं, संगठित हैं।

जहाँ ‘मैं’ में सिर्फ स्वार्थ भाव होता है वहीं ‘हम’ में परमार्थ का विराटतम भाव समाहित है। ‘हम’ भावना आते ही

सारे द्वेष के बंधन खुल जाते हैं। सारे वैर-विरोध के कारण नष्ट हो जाते हैं। ‘हम’ भाव वाला किसी को कष्ट नहीं दे

सकता, उसके मन में दूसरों के दु:ख को अपने दु:ख जैसा समझने की भावना होती है, वह अपने ऊपर हर प्राणी का

उपकार मानता है इसलिए वह जैसा अपने लिए शाश्वत सुख चाहता है, उसका चिंतन होता है कि विश्व के सभी

प्राणी अपने है, कोई पराया नहीं, कोई शत्रु नहीं, उसके मन में ‘सत्वेषु मैत्रीम्’ का अनवरत प्रवाह गतिमान रहता है,

यही विश्व शांति का मूल मंत्र है।

हर वस्तु या विषय को जानने व समझने के लिए भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण होते हैं जिसे ‘अनेकांतवाद’ कहा जाता

है। ‘मैं’ और ‘हम’ को भी अनेकांत दृष्टि से समझने की आवश्यकता है। आत्मचिंतन के दृष्टिकोण से ‘मैं’ का

चिंतन करना अर्थात ‘स्व’ का चिंतन, अपने आत्मा का चिंतन, अपने वास्तविक स्वरूप का चिंतन और अपने

आत्म कल्याण का चिंतन कर उस हेतु पुरूषार्थ करना होता है। स्व की अनुभूति के बिना सब कुछ व्यर्थ है, जिसने

स्व को नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। ‘स्वयं’ को जानने वाला ही स्वयं के अनंत गुणमय शुद्ध स्वरूप की

सिद्धि कर अनंत आनंद को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप, वीर्य एवं उपयोग अर्थात आत्मा के

शुद्ध गुण हैं, जहां ‘मैं’ अर्थात् आत्मा के शुद्ध गुणों की अनुभूति हो वहाँ ‘मैं’ का चिंतन पूर्ण रूप से सार्थक है। ‘मैं’

अर्थात् अपने स्वरूप का अनुभव करते हुए उसकी वर्तमान अवस्था में परतत्त्व के संयोग से उत्पन्न दोषों का

समीक्षण करके उन दोषों को दूर कर पूर्ण शुद्ध गुणों से युक्त वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति हेतु पुरूषार्थ, जिसे

आत्म साधना कहा जाता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, यही स्वचेतना की अनुभूति है, यही ज्ञेय है और यही उपादेय है, यही

आत्म धर्म है, यही समस्त धर्म का सार है।

लेकिन जब ‘मैं’ का चिंतन विकारयुक्त हो, क्रोध-मान-माया-लोभ आदि कषायों से कलुषित हो, राग-द्वेष की

गंदगी से दूषित हो, तो अनुचित है, वह हेय है, त्यागने योग्य है, दूसरों को हानि पहुंचाकर स्वयं की भौतिक

वासनाओं की पूर्ति करना लोक व्यवहार में भी सबसे बड़ा पाप है, अपने भौतिक स्वार्थ के लिए दूसरों का अधिकार

छीन लेना निंदनीय है, कोई भी व्यक्ति दूसरों को तभी हानि पहुंचाता है जब उसके मन में सांसारिक विकारी ‘मैं’

के विचारों का अधिकार हो जाता है, वह क्रोध के वश, अहंकार के वश, माया के वश, लोभ के वश, प्रतिष्ठा की

कामना के वश या प्रतिशोध के वश में आकर दूसरों को कष्ट देने में भी पीछे नहीं रहता और जगत के जीवों को

आघात पहुंचाते हुए अपनी आत्मा के सद्गुणों का घात करके स्वयं भी अशांति एवं घोर दु:खों का भागी बनता है।जैन दर्शन के अनुसार हमारी आत्मा शाश्वत है, अनादि काल से इसने अनंत जन्म-मरण किए हैं और इन अनंत

भवों में हमारी आत्मा ने लोक के सभी जीवों के साथ हर तरह के संबंध किये हैं, हर जन्म में हमारे ऊपर अनगिनत

जीवों का असीम उपकार रहा है और अनंत भवों के हमारे जन्म-मरण हिसाब से हमारे ऊपर हर जीव का असीम

उपकार रहा हुआ है, हम अगर सामान्य दृष्टि से भी सोचें तो हम हमारा छोटा सा जीवन भी अनगिनत जीवों के

उपकार एवं सहयोग से ही जी पा रहे हैं, अगर संसार के दूसरे जीव हमारे शत्रु बन जाएं तो कुछ पल भी जी नहीं

पाएंगे, इस प्रकार संसार के हर जीव का हमारे ऊपर ऋण है और उन सभी के हित की भावना और हित का कार्य

करके ही हम उस ऋण से मुक्त हो सकते हैं, इसीलिए जैन धर्म सम्यक् रूप से समझने वाला व्यक्ति जीव हिंसा से

दूर रहना अपना सर्वोपरि कर्तव्य एवं सर्वोपरि धर्म समझता है, आइए ‘हम’ भावना के व्यापक स्वरूप को जीवन

में अपनाकर समग्र विश्व में शांति के निर्माण में सहभागी बनें।

‘हम’ की भावना से प्रगति का जीता-जागता उदाहरण है जापान- अपने चारों तरफ पैâले हुए समुद्र की भयानक

आपदाओं को जापान प्रति वर्ष झेलता है और जिसने पिछली एक शताब्दी में अनेक भयानक भूकंप एवं सुनामियों

की विनाशलीला भी झेली है लेकिन वहाँ के निवासियों ने आपसी एकता एवं अपनत्व की भावना के बलबूते जापान

को दुनिया के अति विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। जापान में किसी भी व्यक्ति को हानि होने पर

जापानी लोग उसे अपना मानकर उसकी सहायता करके सक्षम बना देते हैं, इसीलिए आज जापान किसी भी बात

पर दूसरों पर निर्भर नहीं है।

विश्व के इतिहास पर करें दृष्टिपात – आज हम भारत सहित विश्व के देशों का इतिहास देखें तो पता चलेगा कि

जब-जब ‘मैं’ और ‘मेरा’ का संकुचित भाव हावी हुआ तब-तब विनाश दृष्टिगोचर हुआ। रामायण, महाभारत आदि

में वर्णित महाविनाश में स्वार्थपूर्ण ‘मैं’ ही कारण रहा। स्वार्थपूर्ण ‘मैं’ की क्षुद्र भावना में बिखर कर भारत आदि

अनेक देश मुगलों और अंग्रेजों के गुलाम बने और सदियों तक घोर कष्ट सहा, आज जो भी विकसित देश नजर

आ रहे हैं वे सभी ‘हम’ भावना की शक्ति से ही सशक्त और समृद्ध बने हैं। पूर्ववर्ती मध्यकाल में देश के विभिन्न

राज्यों के नरेश आपस में छोटे-छोटे स्वार्थ या प्रतिशोध की भावना से एक दूसरे राज्य पर आक्रमण किया करते

थे, आपस में एकता नहीं होने का लाभ विदेशी लुटेरों एवं आक्रमणकारियों ने उठाया जिसके कारण सभी को

महाविनाश झेलने पड़े और देश को सदियों तक पराधीन रहना पड़ा, लेकिन जैसे ही ‘हम’ की भावना जगी और

संगठित हुए तो गुलामी की सारी जंजीरें टूट गईं। बीती हुई करीब १० सदियों की तुलना में आज भारत देश काफी

सुरक्षित और सशक्त है तो उसका कारण है देश की ५६५ रियासतों का एकजुट होकर स्वतंत्र भारत में विलय।

अनेक भाषाओं एवं विभिन्न भौगोलिक स्थितियों के होते हुए भी हम एकजुट भारत के होने से ही प्रगति कर रहे हैं

और करते रहेंगे, आज देश को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण राजनेताओं

के स्वार्थरूपी ‘मैं’ की वजह से १९४७ में देश का विभाजित होना है, हमसे विभाजित हुए राष्ट्र हमारे देश को निरंतर

बहुत बड़ी हानि पहुंचा रहे है। विकास में लगने वाली हमारी क्षमता का बहुत बड़ा हिस्सा उनसे अपनी रक्षा में

लगाना पड़ रहा है जिसके कारण यथेष्ट विकास नहीं हो पा रहा है, हमसे विलग हुए राष्ट्र यदि हमसे शत्रुता छोड़

कर परस्पर एकता और सहयोग का वातावरण निर्माण करें तो हमारी एवं उनकी सभी की विशेष प्रगति हो सकती

है, सुखी एवं समृद्ध बन सकते हैं।आपस में एकता नहीं होने से जिनशासन को पहुंची बड़ी क्षति – शासनेश प्रभु महावीर के निर्वाण के कुछ वर्षों

पश्चात जैन धर्मानुयायी विभिन्न सम्प्रदायों में विभाजित हो जाने के कारण जैन समाज को भारी क्षति उठानी

पड़ी। जैन धर्म का मौलिक इतिहास देखने पर पता लगेगा कि हम में आपस में एकता के अभाव के कारण, हमारे

सम्पूर्ण विश्व के लिए कल्याणकारी श्रेष्ठतम सिद्धांतों को नहीं समझ पाने से अन्य धर्मावलम्बियों ने द्वेषवश

जैन समाज पर अनेक प्रकार के घोर अत्याचार एवं सामूहिक नरसंहार तक किये, जिसके कारण बहुसंख्यक जैन

समाज आज अल्पसंख्यक स्थिति में आ गया है। अपने स्वार्थ एवं अहंकार में अंधा होने पर व्यक्ति घनिष्ठ प्रेम,

आत्मीय सम्बन्ध, सिद्धांत, नैतिकता आदि सब कुछ भुला देता है और अपने परम उपकारी तक का भी अनिष्ट

कर डालता है, हमें इतिहास से सबक लेकर उन कारणों से दूर रहकर उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करना है।

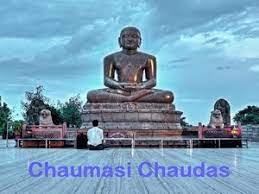

आपसी एकता से महक सकता है जिनशासन: जिन शासन को महकाने के लिए जगायें ‘हम’ का भाव-जैन धर्म

इस विश्व का सबसे महान धर्म है, एक ऐसा धर्म जो विश्व के हर जीव को अपना मानता है, अप्ाने समान

मानता है जो हर प्राणी के दु:ख को अपने दु:ख के जैसा ही समझता है, जो हर जीव की रक्षा में धर्म मानता है। ऐसा

धर्म जिसको अपनाने से सारे जीवों में वैर-विरोध समाप्त हो सकता है, एक ऐसा धर्म है जिसका संदेश है किसी को

मत सताओ। ऐसा महान धर्म जिसका पालन निर्धन से निर्धन व्यक्ति से लेकर संपन्न से सम्पन्नतम व्यक्ति

भी कर सकता है। निर्बल से लेकर सफलतम व्यक्ति भी कर सकता है, ऐसा धर्म जो एक छोटे से त्याग से भी

व्यक्ति को शाश्वत सुख के मार्ग पर आगे बढ़ा देता है, जिसका पालन दुनिया का ही संज्ञाशील प्राणी कर सकता है,

जो सकल विश्व का धर्म है, ऐसा महान विश्व शांतिकारी जैन धर्म अल्पसंख्यक स्थिति में पहुंच गया है। ६४ इंद्र

एवं असंख्य देव-देवी, जिन तीर्थंकर भगवान के उपदेश सुनने के लिए लालायित रहते हैं, ऐसे महान जैन धर्म का

अनुसरण करने वाले व्यक्ति सिर्फ कुछ प्रतिशत ही हैं, यह अत्यंत ही चिंतनीय विषय है। अहिंसा, अपरिग्रह,

अनेकांतवाद, समता, सदाचार, ‘जियो और जीने दो’, ‘परस्परोपग्रहो’ आदि अमर सिद्धांतों के होते हुए भी विश्व

पटल में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। हिंसा, द्वेष, अशांति, स्वार्थ, कुव्यसन, दुराचार, भ्रष्टाचार आदि का प्रभाव

बढ़ रहा है, क्या इसमें हमारा बिखराव भी बहुत बड़ा कारण नहीं रहा है? आपस में एक नहीं होने की वजह से हम

जीवदया, अहिंसा, करूणा, समता, सदाचार, नैतिकता के महान सिद्धांतों को जन-जन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं,

इसके कारण विश्व में पैâले हुए जीव हिंसा, मांसाहार, दुराचार, दुर्व्यसन आदि को मिटाने में हम सक्षम नहीं बन

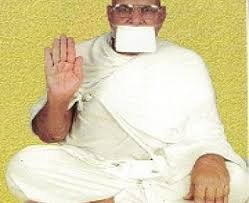

पा रहे हैं, जिन शासन में एक से बढ़कर एक साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका हुए हैं और वर्तमान में भी चतुर्विध संघ

में अनेक रत्न हैं, अगर यह सभी ‘संगठन’ की शक्ति ‘हम’ की शक्ति को समझ लें तो प्रभु महावीर के सिद्धांतों

का प्रचार-प्रसार कर सारे विश्व में प्रेम, शांति और सहकार का वातावरण बनाया जा सकता है, पूर्वी जर्मनी और

पश्चिमी जर्मनी आपस में जुड़ जाते हैं, तो ‘खामेमि सव्वजीवे’ एवं क्षमा वीरस्य भूषणम् का सारे जग को संदेश

देने वाले ‘जैन’ क्या संगठन के सूत्र में नहीं बंध सकते? संकल्प करें कि हमें एक महान लक्ष्य को प्राप्त करना है।

‘सत्वेषु मैत्री, गुणिषु प्रमोदं’ का भाव सारी दुनिया में उद्घोष करने वाले हम छोटे से अहंकार एवं स्वार्थ के पीछे

कभी नहीं पड़ेंगे। चंडकौशिक विषधर, क्रुर देव संगम, घोर हत्यारे अर्जुन माली एवं रौहिणेय चोर को भी क्षमा कर

उनको सत्पथ पर लाकर उद्धार करने वाले करूणा निधान प्रभु महावीर के हम उपासक हैं, हमारे आदर्श हैं

चींटियों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले धर्मरूचि अणगार और कबूतर की रक्षा के लिए शिकारी

को अपने शरीर का मांस काट कर दे देने वाले राजा मेघरथ, हमारा चिंतन हो कि ऐसे महान जैन धर्म के अनुयायी

जो आत्म सिद्धि के लिए संसार के सारे मनमोहक सुखों का त्याग करने में भी पीछे नहीं रहते हैं, सर्वोत्कृष्ट

सिद्धांतों एवं विचारों के धनी हम अहंकार, क्रोध, प्रतिशोध या पद-प्रतिष्ठा आदि किसी भी लोभ एवं नश्वर स्वार्थ

के वशीभूत होकर अपनी आत्मा को कलुषित नहीं करेंगे। विश्व कल्याणकारी जिनशासन की प्रभावना के लिए

हम सारे वैर-विरोध को भूलाकर आपस में आत्मीयता एवं विश्व मैत्री का सारे विश्व के सामने उदाहरण प्रस्तुत

करेंगे। वीतराग प्रभु द्वारा प्ररूपित सिद्धांतों को पूर्ण रूप से जीवन में अपनाएंगे, जिससे हमारा जीवन दूसरों के

लिए आदर्श बनें, हमारा चिंतन हो कि हमारे किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से जिनशासन को

कहीं हानि तो नहीं पहुंच रही है, यदि हमारी किसी भी छोटी सी गलती से भी जिनशासन को कोई क्षति पहुँच रही है

तो तुरंत उसका सुधार करें।

सभी जैन धर्मानुयायी यदि एक दूसरे के सद्गुणों का सम्मान करते हुए उन अच्छाईयों को नि:संकोच अपनाने का

सिलसिला प्रारम्भ करें और ‘मैं’ नहीं ‘हम’ की पवित्र भावना के साथ जैन धर्म के कल्याणकारी सिद्धांतों को जन-

जन तक पहुंचाए तो पुन: जिनशासन को समग्र विश्व में पूर्ववत गौरवशाली प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है, हर अच्छे

कार्य का दुनिया पर प्रभाव पड़ता ही है, कोशिश जरूर कामयाब होती है, अगर दुनिया में हमारे कार्यों का एक

प्रतिशत लोगों पर भी प्रभाव पड़ गया तो करोड़ों नए लोग सच्चे धर्म से जुड़ जायेंगे। आइये हम दृढ़-संकल्प करें

कि हम आपस के मतभेदों को दूर रखते हुए संगठन के महत्त्व को जानकर एकजुट होकर प्रयास करें, जैन धर्म के

शुद्ध सिद्धांतों को अपने जीवन में पूर्ण रूप से अपनाते हुए समग्र विश्व में जिनशासन को महकायें।

-अशोक नागोरी,

बैंगलुरू

‘हम’ की शक्ति पहचानें, जिनशासन को महकाएँ (‘we’ Recognize the power of Jinshasana)